高知県史(自治体史)とは?

高知県について伝え残されたさまざまな資料を調査し、本県の歴史を詳細に記したもの。郷土の歴史を知る、大切な手がかりだ。

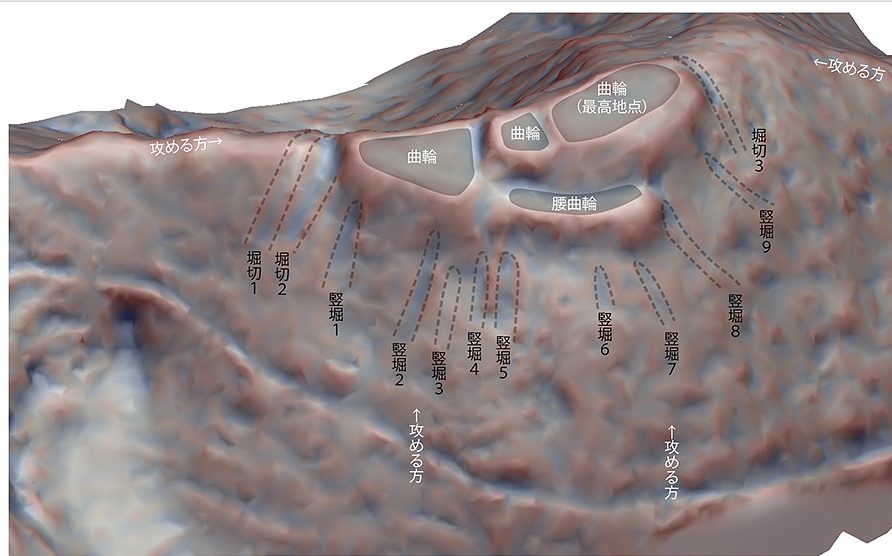

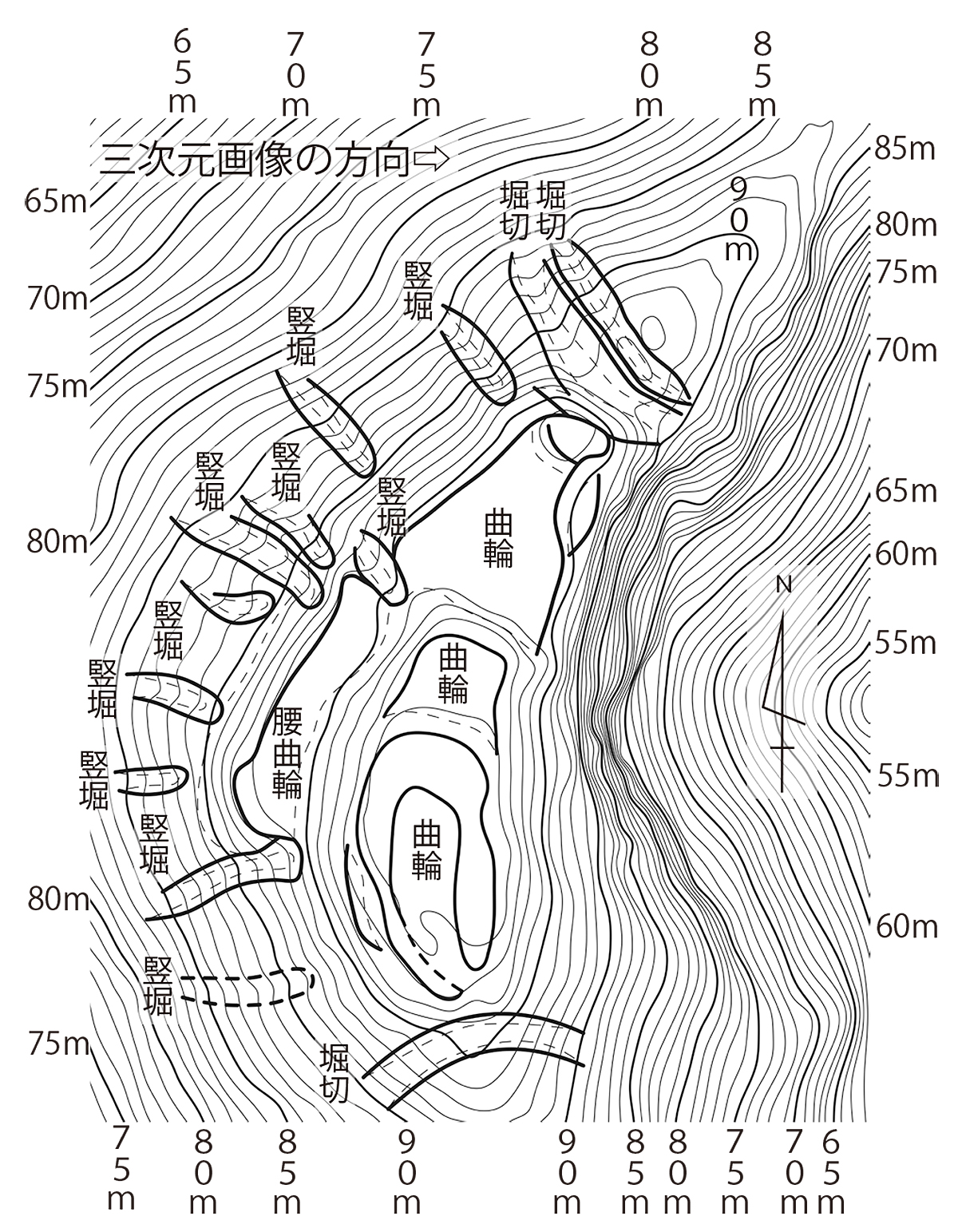

城を西の上空から見た図。曲輪(くるわ)奥の斜面は急で攻めにくく、手前の斜面は緩く攻めやすい。緩い斜面には竪堀(たてぼり)を設け、敵が横に移動することを妨げている。北の堀切(ほりきり)は二重としている。

3D技術により 明らかとなった山城の姿

令和6年12月6日。一機のドローンが四万十市川登(かわのぼり)の集落から飛び立った。集落東の山中にある戦国時代の山城「タキモト城跡」を測量するためである。

「タキモト城跡」は幡多地域を治めた土佐一條氏の家臣である式地氏(しきじし)の城である。その防御施設の解明と、城を三次元画像として記録することを目的に、測量を行った。

その結果、敵の攻城に備え「曲輪(くるわ)」等の立てこもるための施設や、尾根を伝って攻められるのを防ぐ3つの「堀切(ほりきり)」のほか、「竪堀(たてぼり)」という緩斜面を攻め上ることを難しくさせる施設があったことが分かった。

三次元測量技術を活用することで、現地に行けなくてもそれらを立体視することができる。県史編さん事業では、様々な遺跡の三次元化に取り組む計画である。

デジタル活用で 歴史を記述

ドローン以外にも県史編さんでは、多くのものが飛びかっている。それは情報だ。 県史の編さんでは、膨大な量の歴史資料を画像データで収集しており、その中から各時代・分野の専門部会委員によって、資料編や本編に掲載する資料を選ぶ必要がある。

これまでの自治体史では、写真帳と呼ばれる資料の写真を印刷したものを一枚ずつチェックしていたが、県史の委員は日本各地から集められており、何十万枚もある撮影したデータをどう共有するか、県史の編さん作業を進める上で、課題となっていた。

それを解決してくれたのが、インターネット上でのデータ共有(クラウド)サービス。クラウドを使うことで、自宅や研究室のパソコンから、アップされた写真をチェックしたり、委員や事務局が作成した資料目録などの情報共有がリアルタイムでできるようになった。

今この時も、デジタル技術を活用することで、県史の編さんは進んでいる。

第12回 東洋町野根

史料が語るもの語

昭和50(1975)年3月に刊行された『高知県史 近世史料編』(以下、旧『史料編』)は、2段組みで1,465ページに及ぶ膨大な史料を収載しているが、それらは全て東洋町野根に伝えられてきた「北川家文書」と呼ばれる史料で構成されている。

土蔵内の箱に入った文書を確認する

土蔵内の箱に入った文書を確認する

文書を取り出し、1点ずつ読んでいく

県史編さん事業と「北川家文書」

北川家は江戸時代に安芸郡東部の野根郷(のねごう)で惣老(そうとしより)を務め、近代には郵便局長や学校長を輩出した名望家である。近世~近代の史資料が多く残されているため、前回の県史編さん事業でも近世史料の大規模な調査を行った。

そのうち、旧『史料編』には約1,000点の史料を収載することができたが、全体から見ればごく一部であり、改めて調査を実施することとなった。

令和6(2024)年12月2日、土蔵から文書が納められた箱を運び出し、内容を確認する予備調査を行った。江戸時代後期の文書が多く、野根郷における土地開発や諸産業の有り様、土佐藩の地方支配や交通、海防などの様子が分かる史料とともに、これまで未調査であった近代史資料の概要を把握した。

今回の県史編さんでは、「北川家文書」を借り受けてデジタル画像の撮影を行い、近代の史資料を含めて調査を進め、新たな歴史を紡ぎ出していく。