文化を伝えるための活動が 新たな文化として継承されていく

寿司に、魚に、高知では昔から当たり前のように酢みかんが使われてきた。とはいえ、「庭に生えちゅうがをそのまま使いゆう」といった感じに、たまたまそこにあったものを使ってきたという話もあり、今日のようにそれぞれにきちんと名前がつけられ、数十種もの柑橘が「土佐の酢みかん」と認識されているということは、この高知特有の文化を残そうといろいろな動きがあったことが背景にある。その中のひとつが「土佐学協会」の存在。高知の「地元学」を研究する団体で、これまで高知の食文化に関するさまざまな活動を行ってきており、その中に土佐の酢みかん文化に特化した活動がある。酢みかんにまつわるチラシや冊子を作るなど、あらゆる方法で酢みかん文化を伝えようとする中で、2013年から始まったのが「土佐の酢みかん文化を楽しむ会」。最初は酢みかん6種類、参加者39人で、どちらかといえば内々で好きな酢みかんを囲むような小さな会だったが、回を重ねるごとに企業関係者や有名シェフが注目する会に成長。さらに昨年からは、酢みかんが欠かせない高知の郷土料理の一つ、土佐寿司も一緒に盛り上げていこうと「土佐の酢みかん&土佐寿司祭り」と名前も新たに開催。30種以上もの酢みかんが県内各地より集められ、さらにそれらを使った土佐寿司をはじめとする料理、ドリンクなどが用意され、集まった190名もの参加者を大いに楽しませた。この会の開催にも深く携わる「土佐学協会」の竹村理事長が語る。「柚子酢などを寿司酢として使う土佐寿司に、酢みかんは絶対に欠かせない存在です。しかしこれまで酢みかんと土佐寿司は別々の潮流となっていました。これを一本化し、さらに大きな潮流とするためこの会を継続していくことはもちろん、酢みかん、土佐寿司、それぞれの文化も大切にしていきたいです」。文化を伝えるために続いていくさまざまな活動が、新たな文化として、多くの人を伝って根付いていこうとしている。

「土佐の酢みかん&土佐寿司祭り」では、毎年趣向を凝らしたドリンクや料理が登場。各生産者から提供される酢みかんの種類も年々増えており、参加者を楽しませている。

土佐学協会の活動

土佐の酢みかん&土佐寿司祭り 初のオンライン開催

10月18日(日)に開催される「2020土佐の酢みかん&土佐寿司祭り」。今年は会場へ来る参加者の数を制限し、初のオンラインを導入。オンライン参加者には事前に「利き酢みかん」ができるセットを購入してもらい、当日はそれを飲み比べするゲームを行うことなども予定しており、会場に集まらなくとも楽しめる内容に。例年以上に県外や海外から参加しやすくなり、新しいかたちで盛り上がりを見せそうだ。

土佐の酢みかん文化を楽しむ皆さんよりメッセージ

土佐の酢みかん文化を冊子でも発信中!

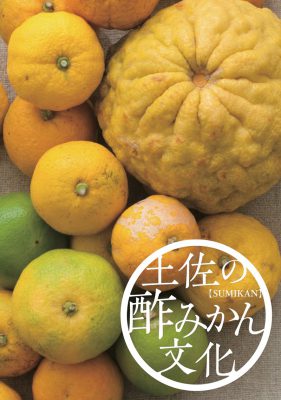

代表的な酢みかんの紹介や、酢みかんを使った料理の作り方などを掲載している冊子。今年は新たに土佐寿司の情報も加わり刷新。表紙には、改定前と同じく田野町出身の料理写真家・公文美和さんが撮影した写真を起用。主には「土佐の酢みかん&土佐寿司祭り」の参加者や関係者に配布予定。