今回のテーマは、高知の輸出と紙づくりの歴史。 江戸時代から重要な「輸出品」だった土佐和紙は 明治に活躍した吉井源太によりさらに世界へ。 そこにあったのは、土佐のものづくりの精神だった。

大正時代から昭和時代への移行期(1920年代後半)に撮影された、当時の紙づくりの様子。いの町にあった「中田製紙工場」では、大勢の職人たちが紙漉きを行い、屋外には紙干場があった。

大正時代から昭和時代への移行期(1920年代後半)に撮影された、当時の紙づくりの様子。いの町にあった「中田製紙工場」では、大勢の職人たちが紙漉きを行い、屋外には紙干場があった。

変革の時代をこえて 日本一の生産額を誇った いの町の土佐和紙づくり

高知の輸出の歴史を語る上で、いの町の紙づくりは欠かせない。江戸時代から紙は土佐藩にとって重要な「輸出品」で、幕末には「大坂で流通する紙の約4割が土

佐和紙だった」とも伝わるほど。明治期に入り海外との交易が本格化すると、日本の製紙業は大きな転換点に。その中で、いの町の紙づくりは次々と技術革新を遂げ、高知県は和紙生産額で全国一位を誇るまでになる。海外で「トサ・ステンシル・ペーパー」と呼ばれた「土佐典具帖紙(とさてんぐじょうし)」をはじめ、さまざまな紙がいの町から世界へ輸出されていった。そんな土佐和紙の歴史に触れるため、「いの町紙の博物館」で文化財の保存修復に携わる一宮さんを訪ねた。

「いの町で製紙会社に勤めていた私の大叔父は、幼い頃、あの吉井源太(よしいげんた)に会っているそうなんです!」と一宮さん。この吉井源太こそ、江戸時代の伊野村に生まれ、和紙職人として、そして開発者として、土佐和紙が世界へ踏み出していく時代に大きな原動力となった人物だ。

「いの町紙の博物館」では、吉井源太に関する貴重な史料を見ることができる。

「いの町紙の博物館」では、吉井源太に関する貴重な史料を見ることができる。

土佐和紙の歴史を 世界へつないだ 吉井源太の精神とは

「江戸で紙の需要が高まる」と見抜いた吉井源太は、万延元年(1860年)に紙漉きの効率を飛躍させる大型の「簀桁(すけた)」を開発したが、そこにあったのは確かな先見の明。同じく源太が開発した「土佐典具帖紙」は、かつてなかったほどの薄さと強さからタイプライターの用紙として欧米で一世を風靡し、昭和3年には年間約470トンもの輸出量を記録した。また、雁皮(がんぴ)製の薄様(うすよう)大判紙(※)が書類を複写する紙として最適と高く評価されると、これをコッピー紙 として輸出し始めている。つまり源太は、常に時代の変化とニーズに合わせたものづくりを行ってきたのだ。その精神はやがて和紙の枠を超え、特殊紙や機能紙といった新しい産業分野へと発展していく。

先見の明を持って 紙づくりの最先端を 拓いていく

そんな土佐和紙が、現代であらためて世界的に活用されているのは、美術品や文書といった文化財の保存修復の分野。高知県立紙産業技術センターに所属していた、紙の繊維分析の専門家である大川昭典氏をはじめ、製紙業者や和紙職人の尽力により、今ではいの町に世界中から保存修復家たちが訪れている。

当時、「紙に関わっていたい」と決意した一宮さんもまた、紙産業技術センター等で学ぶために高知に移住したそう。「土佐和紙が文化財の修復に使われるのは、和紙だからではなく、素材として優れているから。高知の製紙業者さんたちが、吉井源太のように先見の明をもって開発してきたからなんです」と、土佐和紙に宿る土佐のものづくりの精神を教えてくれた。

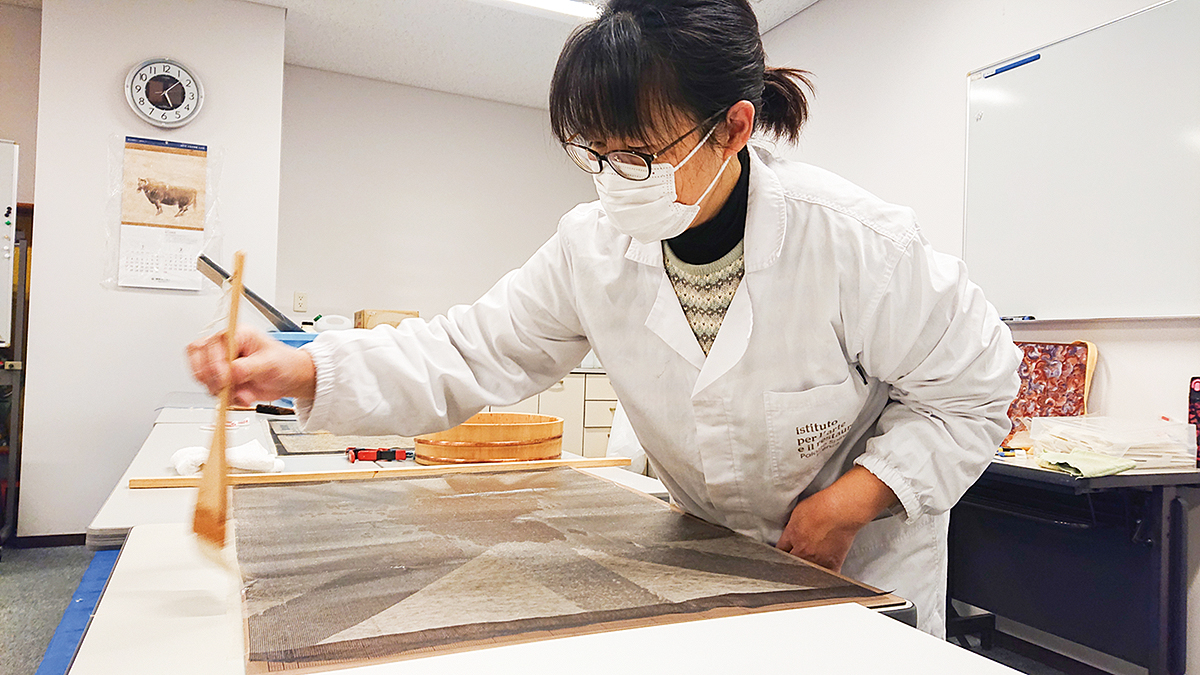

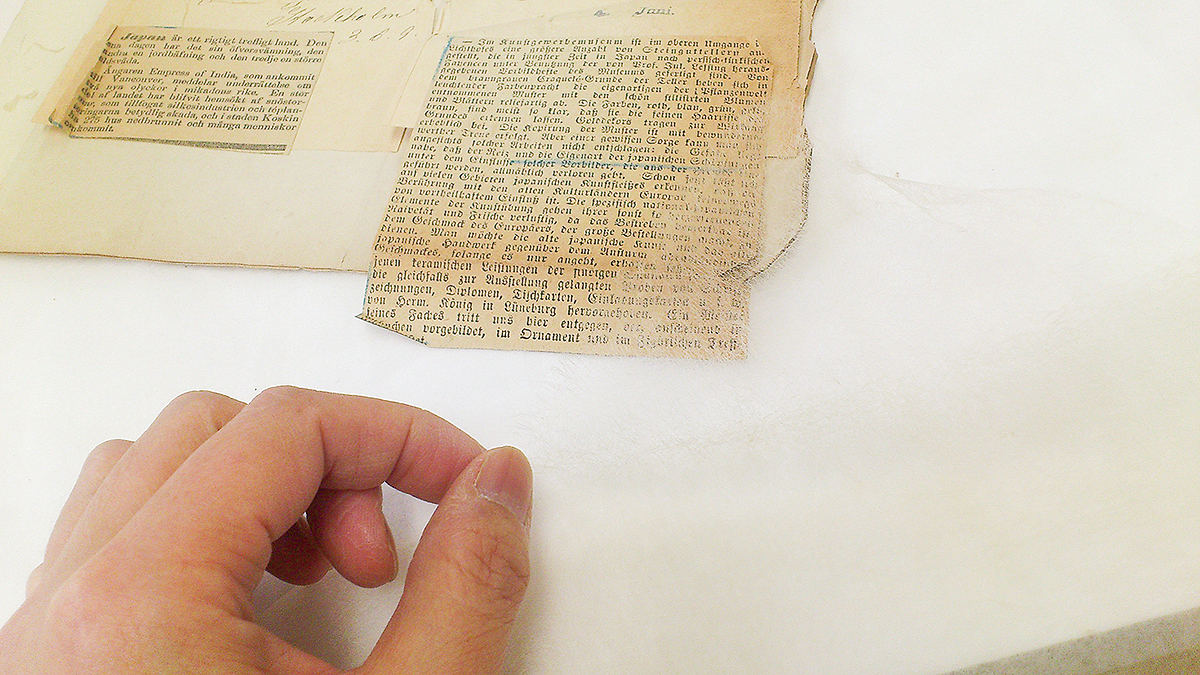

古い新聞記事の保存作業の様子(下画像)。文書の破損を防ぎながら研究等で取り扱えるように、記事の両面を典具帖紙で挟んでいる。丈夫ながら、薄くて柔軟性がある典具帖紙の特性が重宝されている。

古い新聞記事の保存作業の様子(下画像)。文書の破損を防ぎながら研究等で取り扱えるように、記事の両面を典具帖紙で挟んでいる。丈夫ながら、薄くて柔軟性がある典具帖紙の特性が重宝されている。

持ち手を和紙で修復された吉井源太の鞄。柔軟性や化学的な安定性、素材の安全性など、ポテンシャルが高い和紙だからこそ可能な修復作業だ。

持ち手を和紙で修復された吉井源太の鞄。柔軟性や化学的な安定性、素材の安全性など、ポテンシャルが高い和紙だからこそ可能な修復作業だ。