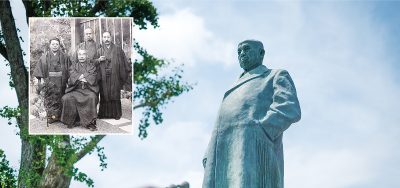

高知県史(自治体史)とは?

高知県について伝え残されたさまざまな資料を調査し、本県の歴史を詳細に記したもの。郷土の歴史を知る、大切な手がかりだ。

高知県関係資料を保管する高知資料書庫

高知県関係資料を保管する高知資料書庫

3階の高知資料コーナー

3階の高知資料コーナー

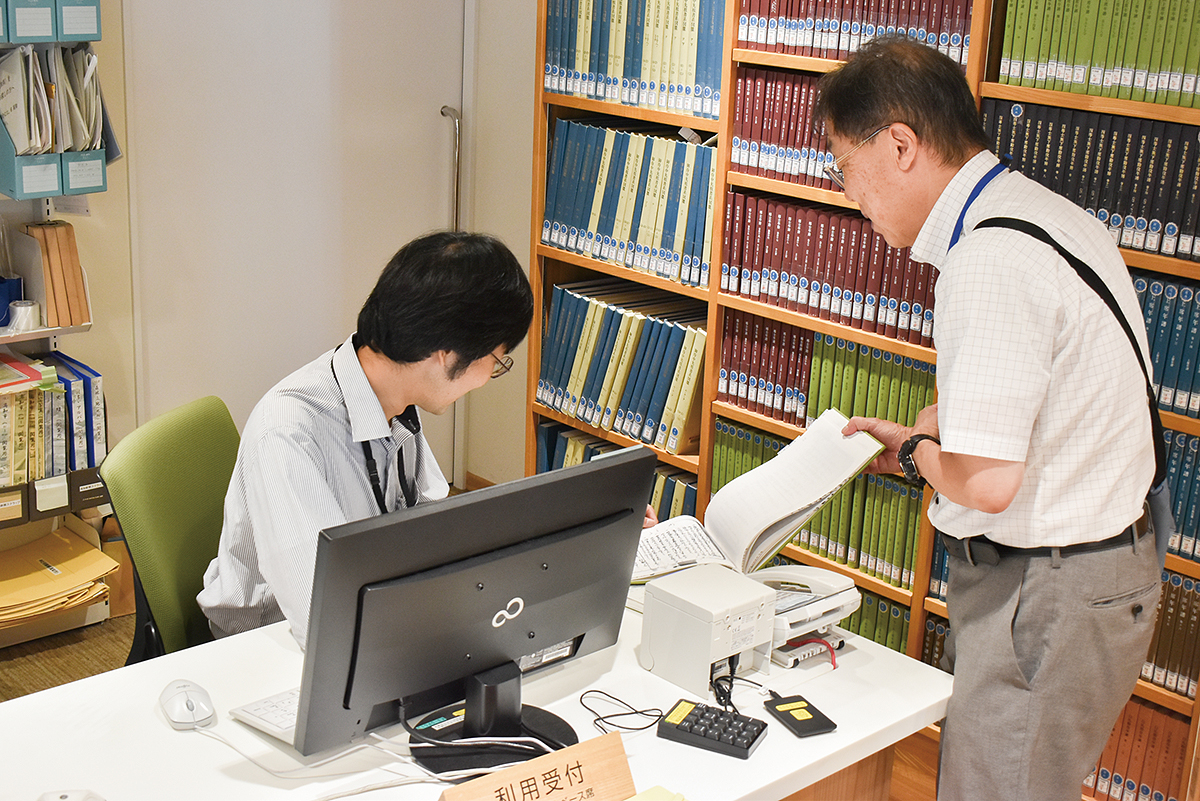

県史編さんの強い味方・オーテピア高知図書館

県史編さん室には、ごく簡易な保管庫を除いて資料を所蔵する場所はない。調査担当の職員は、室から徒歩10分ほどの場所にあるオーテピア高知図書館にほぼ毎日通い、資料調査を進めている。

同館が所蔵している高知県関係資料は14万点以上、江戸時代から伝わる旧家の古文書など貴重資料も多数所蔵している。高知県がたどってきた歴史を紐といていく中で、頼りとなる多くの資料がここには収められている。

「過去の貴重資料だけでなく現在の行政などの資料も幅広く収集・保存し、未来に伝えていくのも図書館の大切な役割。県史の取組みとも似ているかもしれません」と同館の渡邊チーフ。廃棄を免れ大切に引き継がれてきた過去の記録を、県史として編み直し未来へ伝えるのが、当室の仕事。頼もしい味方と一緒に県史の編さんは進んでいる。

レファレンス・サービス(調べもの相談)の活用を

同館では、所蔵資料やデータベースを活用して、来館者からの調べものの相談にも対応している。県史編さん室ではNHKの連続テレビ小説「あんぱん」の歴史監修に少し関わったが、その時にも利用したのがこのサービス。劇中での移動に使った交通手段や、ヒロインが勤めた架空の新聞社の雑誌名など当時の世相を反映したものを提案するため、多くのことを調べさせてもらった。よく聞かれるのは先祖調べに関すること。手がかりが少なく簡単ではないが、所蔵している資料の中に名前が見つかることもあるそうだ。

「ここには過去から現在にいたるまでの様々な資料や情報があります。気軽に利用していただきたいです」と司書の中嶋さん。何かを知りたいと思ったとき、スマホを開く前に図書館を訪ねてみてはどうだろうか。

高知資料デスクでのレファレンス対応

高知資料デスクでのレファレンス対応

史料が語るもの語 第14回

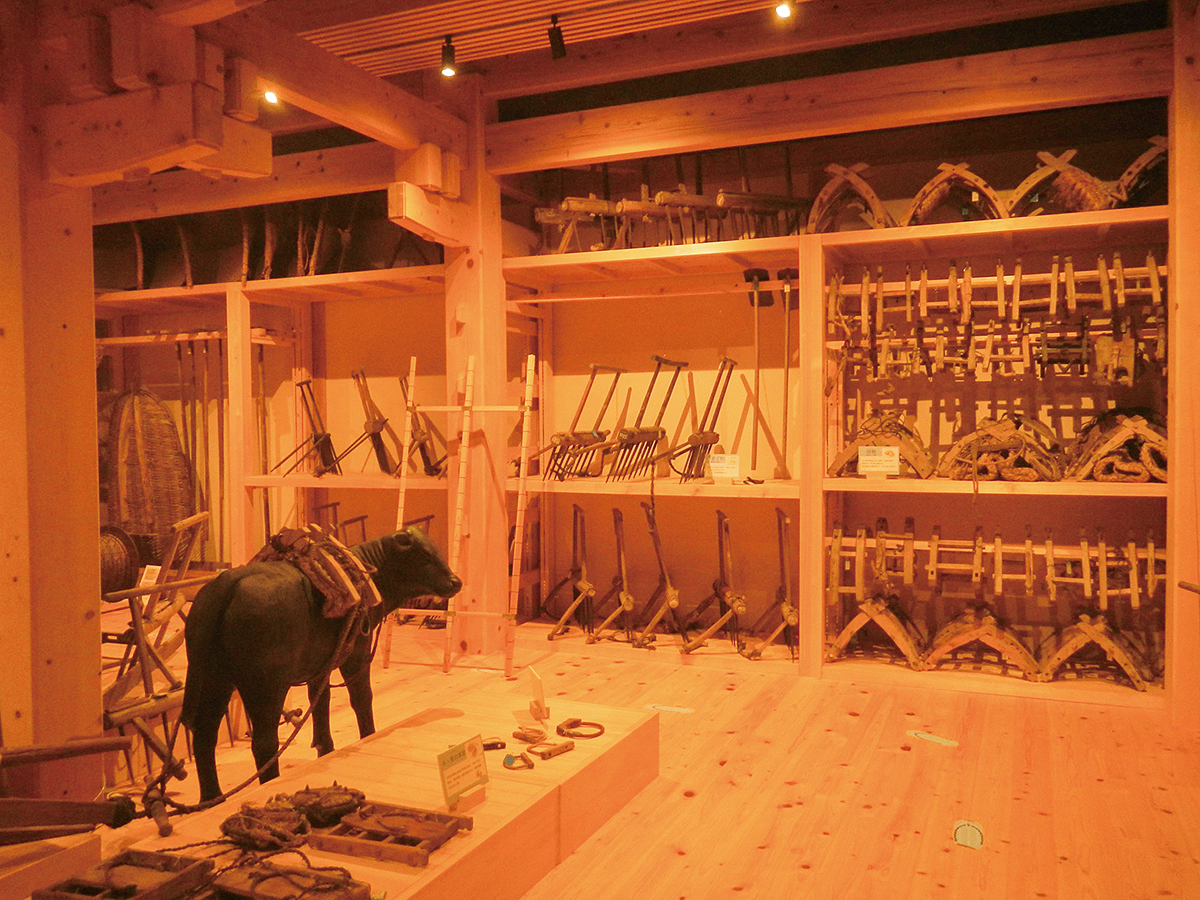

豊永郷民族資料館

長岡郡大豊町の定福寺境内にある豊永郷民俗資料館では、 収集された民具や民俗資料が保存されている。昭和57年に収集民具の内2,595点が「土佐豊永郷及び周辺地域の山村生産用具」として、国の重要有形民俗文化財に指定された。

豊永郷民俗資料館には、農具、養蚕(ようさん)用具、山樵(さんしょう)用具、鍛冶用具等2,595点の指定文化財が展示されている。同館HPによると、山村民具では四国で唯一の指定となっており、特にのこぎりの収集量は多く、中には室町時代に使われていたものと同じ型も収蔵されている。これは日本に現存する6点のうち希少な2点にあたる。館内には、同種類のものが複数点展示されており、それぞれの細かい違いから民具の使用者や地域、時代性による特徴を知ることが出来る。

今年度、高知県史編さん文化財部会が発足し、調査を行っている。令和10年度には、民俗文化財も掲載される文化財資料編の初刊が刊行される予定である。高知県にとって貴重な文化財の記録を残していきたい。