今回のテーマは、黒潮町の景勝地「入野松原」。 太平洋を目の前に白砂青松の絶景が広がる。 数百年以上に渡って地域で受け継がれてきた その風景の歴史とこれからを訪ねた。

黒潮町 旧大方町で 受け継がれてきた名勝 入野松原の歴史

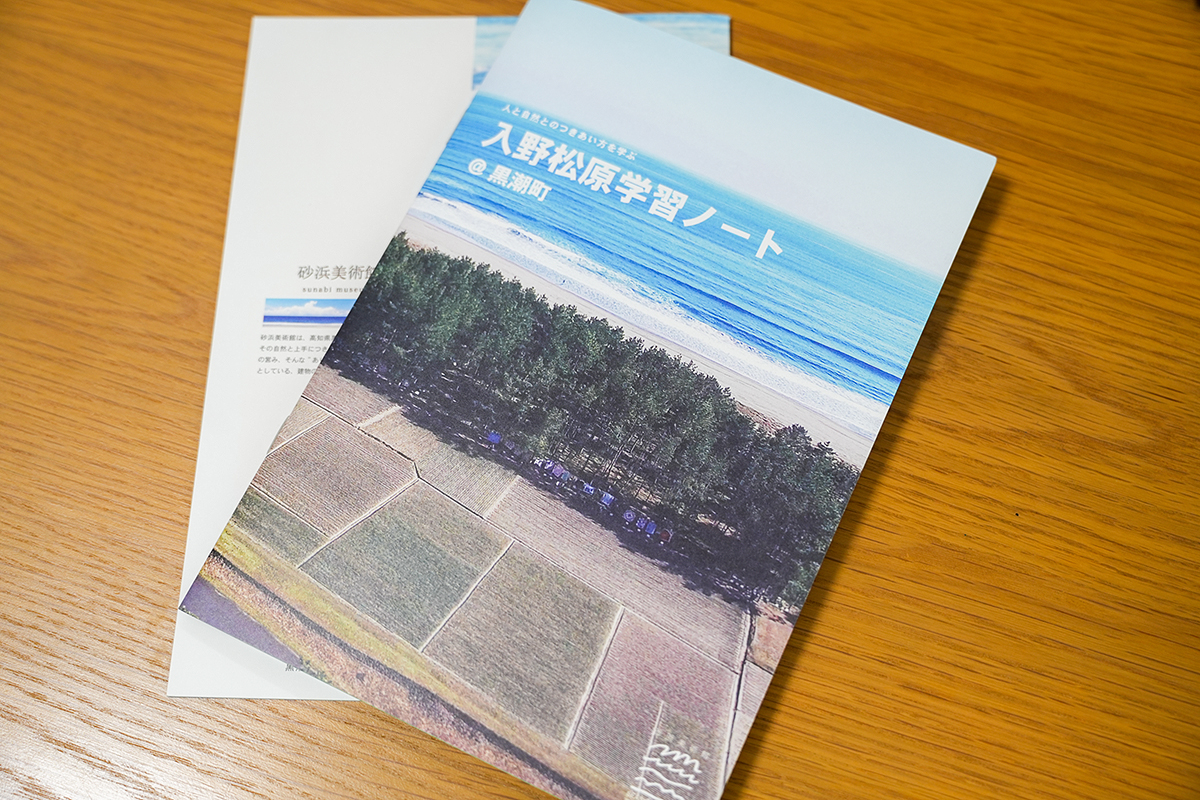

高知の現代を「くらし」の視点から明らかにするため、県内外で資料調査と聞き書き調査を進めている高知県史の現代部会が、今回足を運んだのは黒潮町。この地で名高い景勝地である「入野松原(いりのまつばら)」は、地元住民が古くから受け継いできたものだ。入野海岸の松の植生は「入野松原学習ノート」によると縄文時代にまで遡り、江戸時代以降、地域の先人たちの手で松林として大切に守り育ててきた歴史がある。そんな入野松原の風景について、「砂浜美術館」の理事長、村上さんと、「道の駅ビオスおおがた」の支配人、土居さんに話を聞いた。

「防砂や防風、防潮、それに薪の供給源など、入野松原は住民たちの暮らしに欠かせないもので、だからこそ受け継がれてきたんだと思います」と村上さん。住民たちによる松原の植林の記録は多く、例えば、嘉永7年(1854年)の「安政南海地震」では、大津波で傷ついた松原を復旧するために各戸が6本の松苗を植え、それが 19年間も続けられたと伝えられている。

海風や大津波から町を守ってきた入野松原。現在も黒潮町や「入野松原保存会」が保全活動を行う。

海風や大津波から町を守ってきた入野松原。現在も黒潮町や「入野松原保存会」が保全活動を行う。

活用されることで 受け継がれていく 入野松原のこれから

そんな入野松原を、砂浜美術館は「常設展示のアート作品」と位置付けている。今からおよそ25年前、村上さんが初めて黒潮町を訪れたのも、松原を会場に開催されている「潮風のキルト展」のボランティアスタッフに応募したからだった。「富士山とか屋久島みたいな、圧倒的な自然があるわけではないけれど、地域にあるものを美術館の作品と捉える発想に惹かれて」。村上さんは、その時の松原に響く楽しそうな声や、穏やかな木漏れ日、潮風の心地よさを覚えているという。「これからも入野松原を受け継いでいくために、今年は『入野松原学習ノート』をつくりました。アートに観光に、松原のいろいろな活用方法を考えていきたいと思っています」。

松原から望むTシャツアート展。イベントが開催されていないときでも、道の駅の情報館を訪ねることで、1日の楽しみ方を案内してもらうことができる。松原の心地よさを感じてみて。

松原から望むTシャツアート展。イベントが開催されていないときでも、道の駅の情報館を訪ねることで、1日の楽しみ方を案内してもらうことができる。松原の心地よさを感じてみて。

道の駅で生まれる 入野松原の未来 新しい活用方法を探る

観光地はもちろん、住民の憩いの場でもある松原を身近で見てきたのは、道の駅の土居さんも同じだ。「毎週土曜日に松原で開催されるランニングイベントを走り終えた人たちが、道の駅に立ち寄ってくれますね」。取材中は「入野松原を素材に道の駅のオリジナル商品を開発できないかな」と考える瞬間も。「走ったり、歩いたり、足をとめて草花や野鳥を観察してみたり。道の駅で買い物や食事も楽しんでもらいながら、入野松原で一日を楽しんでもらえたら」。3年後の令和10年、入野松原は、国の名勝に指定されて100年を迎える。新しい活用方法が生まれることで、その歴史がますます刻まれていくはずだ。

入野松原学習ノートでは、松原と入野の浜との関係性などを専門家が語っている。

入野松原学習ノートでは、松原と入野の浜との関係性などを専門家が語っている。

道の駅の情報館では、生き物の骨の標本も展示。砂浜美術館の歩みを知ることも。

道の駅の情報館では、生き物の骨の標本も展示。砂浜美術館の歩みを知ることも。