土佐の文化をめぐるそれぞれのとさぶし体験

高知の文化や担い手たちを取材してきたとさぶし。一方で自らは誌面に登場しないものの、とさぶしをつくる人、読む人、配布協力をする人など、とさぶしを支えてきた人たちにもそれぞれの「とさぶし体験」がある。

とさぶしで伝えた 諦めない土佐の「気骨さ」

「スタートは日の出ずる室戸の特集にしよう」と全力で取り組んだ必死感や、「文化ってなに?」「どう作ったらいいの?」と悩んだ戸惑い感がよく出ています。

高知に生きる人々に息づく

「これぞ、ぶし!」の感触を探して

とさぶし第1号の発行は、平成25年のこと。それから6年にわたり、第22号までのとさぶしの編集やデザイン制作を手がけていたのが、高知市の出版社「南の風社」だ。高知の暮らしをコアな視点から描き出す編集スタイルや、若者が親しめるデザインで、発行される度に評判が上がる一方、同社の編集者である細迫さんは、「最初の3、4号くらいまでは、『これでいいんかいな』と迷いながら走ってたね」と振り返る。 1号あたりわずか24ページの広報誌。「どのページも読み飛ばされないように」と、企画や編集、デザインを工夫した。「ただ常に譲らないようにしていたのは、『これぞ、土佐のぶし!』という感触。『ぶし』という響きに感じられる「無骨さ」や「しぶとさ」、「こぶし」を握りたくなるような爽快な感情。そういうニュアンスや 方向性があるか、毎号確かめていました」。 とさぶし第50号発行の今年は、偶然にも、細迫さんが高知に移り住んでちょうど50年を迎える節目の年。「僕たちがこれまで培ってきた『編集』という技術や表現が持つ力を、次の世代に伝えていきたい」と語ってくれた。

高校生たちに触れてほしい 思わず安心する地元の味

高知で日常的に使われてきた、いろんなだしが載っていて、「こんなにあるんだ!」と驚きました。

とさぶしをひとつのヒントに

地元の生活文化を伝えていく

調理師や保育士を目指す高校生の授業を受け持っている澤田さん。とさぶしを初めて手に取った場所は、生徒たちと郷土料理を学ぶために訪れた南国市の農家レストラン。それ以来、毎号のように読んでいるという。「酢みかんや煮干しだしなど、高知らしい食材が種類豊富に載っている記事を見て、大好きになったんです。学校の調理実習でも、生徒たちと一緒にとさぶしをめ くって、田舎寿司や皿鉢料理を作ったこともあるんですよ」。ふとした時に郷土の味を思い出してほしい。そう思いながら澤田さんは、生徒たちに高知の食文化の大切さを伝えている。

県外からやってきた人と とさぶしを通じて交流が生まれる

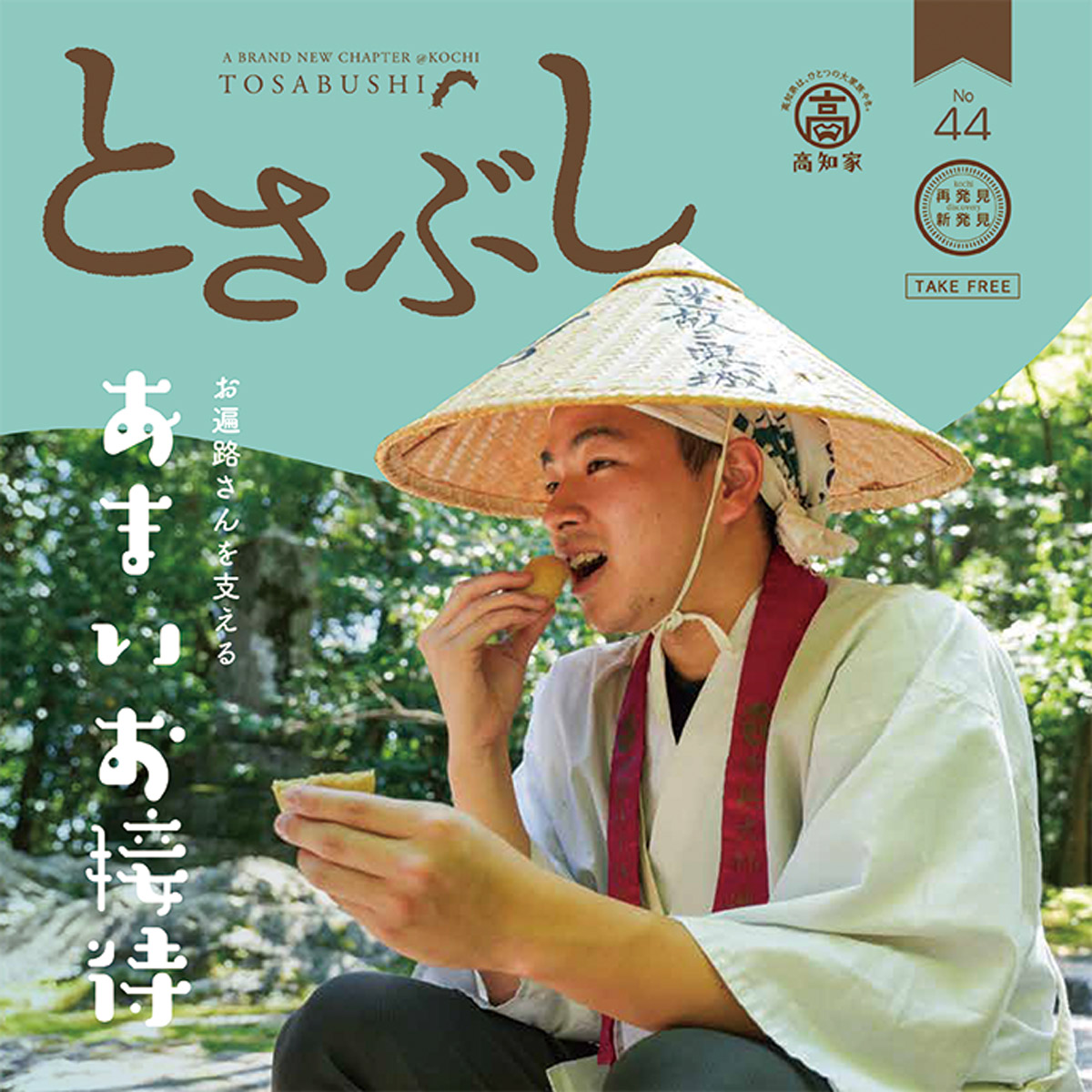

岩郷 孝哉(いわごう たかや)さん

札所へ足を運ぶお遍路さんがよくご来店されるので、遍路道中の甘味を紹介しているオススメの一冊です!

とさぶしの配布をきっかけに

地域の文化を知ってもらう

四国八十八ヶ所を巡るお遍路さんも通る土佐市高岡町で、ベーカリーカフェを営んでいる岩郷さん。店には地元住民はもちろん、近隣のホテルに宿泊した観光客やお遍路さんもモーニングを味わいにやってくるそう。5年ほど前からとさぶしの配布協力を行っており、特に県外からやってきた客と、とさぶしをきっかけにコミュニケーションが生まれているという。「『とさぶしに掲載 されている場所に行ったことはありますか?』と聞かれて観光案内をすることも。お遍路や土佐市の記事が載っていたら、いつも以上に力を入れて配っていきたいです」。

土佐酒は自信を持って おすすめできる文化!

とさぶし 第25号(土佐酒入門)

土佐酒が好きだったものの、知識はまだまだ浅かった当時、この特集で土佐酒の魅力の秘密がわかりました。

取材の体験をきっかけに

土佐酒がさらに大好きに

まだ大学生だった当時、飯山さんはとさぶし第25号で酒造見学の取材に同行。もともと日本酒が大好きだったが、この取材経験が大学で学ぶ微生物学や発酵学に役立つなど、勉学にも深みを与えた。さらに北海道や関西にある食品メーカーの工場見学にも足を運び、地域に根づく「食の魅力」にはまっていったそう。卒業後は関東で食品商社に就職。現在は、日本各地の特徴ある食品の 販売企画に携わり、高知ゆかりの商品を扱うこともあるという。「とさぶしをきっかけに気づいた高知の魅力を同僚や友人によく話してますね。土佐酒については、特に自信満々で」と笑う。

文化が受け継がれていくことは 情熱が伝わっていくこと!

とさぶし 第39号(まんが王国・土佐)

夢中になってまんがを描き続ける、土佐人たちの情熱に共感。自分のルーツを見つけた気がしました。

憧れのとさぶし

読者から届け手のひとりに

学生時代、帰省した高知で偶然見つけたとさぶしに衝撃を受けて以来、「ずっととさぶしに憧れてきた」と振り返るのは、現在の編集スタッフでもある今橋さん。仲間たちと文芸誌を手づくりするなど、もともと編集活動が好きだったこともあり、土佐酒や日曜市などとさぶしをめくる度に現れる新しい高知の姿にワクワクした。「もし高知に戻ったら、小さな記事ひとつだけでも携わってみたい」と 感じたという。第23号から取材に参加し続け思うことは「土佐人らしい、並外れた情熱を伝えたい」。情熱こそが高知の文化が持つ大きな力だと信じている。