森林率日本一、人工林率2位の高知県。炭を焼いたり茶葉を取ったり、木材を利用するなどして、森と親しみ暮らしてきた。人びとは次第に山を下り、「人がいない」「仕事がない」状況が生まれている。しかし見方を変えると、かつて植えた木が使われないまま、いわば貯金のように残っている状態。高知の山には宝が眠っている?!

木をエネルギーに

❖大月町備長炭生産組合

備長炭を町の産業に

「山の尾根に沿ってウバメが自生している」。大月町で生まれ育った中田巌さん(44)は、山を見てつぶやく。大月町には古くからウバメガシの天然林があり、備長炭を生産した歴史はあるようだが、大きな産地ではなかった。ウバメガシを原料とする備長炭は、火力が強く火持ちもよい高級白炭として、和歌山県に並んで高知県東部で生産されてきた。

「山の尾根に沿ってウバメが自生している」。大月町で生まれ育った中田巌さん(44)は、山を見てつぶやく。大月町には古くからウバメガシの天然林があり、備長炭を生産した歴史はあるようだが、大きな産地ではなかった。ウバメガシを原料とする備長炭は、火力が強く火持ちもよい高級白炭として、和歌山県に並んで高知県東部で生産されてきた。

大月町はサンゴ漁や養殖業、葉たばこ生産など一次産業に支えられていたが、徐々に衰退し、若者の流出も歯止めがきいていない。そこで10年ほど前、新たに町の基幹産業を興そうという機運が高まった。時を同じくして中国が備長炭の輸出を規制したことで国内産の需要が高まり、町外の会社がウバメガシを買い付けにくる動きもあった。「原料はある。窯と技術さえあれば大月でもやれるはず」。

しかし、町内には教える人も窯もないため、備長炭の産地・室戸市と交流し、室戸の親方の下で研修し、その支援を受けながら大月町に炭窯を造り、徐々に独り立ちする仕組みを作った。中田さんは宿毛高校大月分校に野球部を立ち上げた経験を買われ、2009年、大月町備長炭生産組合の事務局長に抜擢された。以来、研修生の募集からウバメガシの確保と供給、備長炭の生産から販売まで一貫してサポートする。

炭窯は、原木が10トン入る。まずウバメガシを窯にくべ、乾燥、炭化、精煉(ねらし)、窯出しまで20日から25日かかる。煙の色や匂いを見極めて火の調整をしないと、上質な備長炭にはならない。うまくいけば、1トンほどが製品になる。 備長炭の購入は組合まで。(大月町備長炭生産組合:0880-73-1633)

製炭者のチームを作る

40年ほど前までは、風呂を焚くのも、暖をとるのも木が燃料で、薪を採ってくる人も雑木を炭にする人も珍しくはなかった。幼い頃に見慣れているのか、研修制度に手をあげるのは年配の人ばかり。「末永く炭を焼く人がいなくては産地にはなれない」。中田さんに心配が募った。

ふと大月分校の野球部監督時代を思い出した。「力はなくても努力を続ける選手がいることで、周りが触発されてチームの底上げになる」。分校ながら県内ベスト8まで勝ち進んだチームの教え子に声をかけた。

「地元にウバメガシがあることも、備長炭のことも全く知らなかった」。専門学校を出て高知市内で介護職に就いていた濵田勝正さん(30)は、中田さんの誘いに心が揺れた。両親には反対されたが、「やるなら若いうちにしたい」と押し切った。室戸市の親方の下で、炭を焼いたり山で木を切ったり。1年半後、故郷大月町に戻った。

研修窯で炭を焼きながら、これから自分たちが使う炭窯も造る。完成した後に天井に不具合が見つかり、室戸から往復500㎞の道のりを何度も親方に足を運んでもらい、やっと改修した。それからは毎日炭窯に通い、時には山に入って木も切る。窯出しや選別、出荷など忙しい時は両親や兄の手も借りて、なんとか前職の給料以上を稼げるようになった。

濵田さんは備長炭生産組合の組合長として、20代から60代まで9人の製炭者の代表も務めている。「ウバメガシは伐採しても30年経てばまた使えるまでに成長する。試算すると、自分たち9人がずっと製炭できるだけの原料は1億円ほどあれば確保できる。この製炭業を軌道にのせていくことで地元に恩返しし、大月の未来につなげていきたい」。

左から、製炭者の宮崎誠也さん(24)、濵田勝正さん(30)、坂本卓優さん(24)、藤田将平さん(24)。宮崎さんは、昨年の夏、大月町の備長炭を使っている東京の居酒屋を訪ねた時、店に置いてある段ボールに、自身の名前を見つけて驚いた。「その炭、僕がつくってますって店員さんに伝えたら、もっと驚かれた」。

山の恵みを商品に

❖野じ庵

狩猟で暮らす

「柔らかくて、さらさらした手触りもいい」。野尻幸彌さん(24)は、仕留めたシカの毛を剥ぎながら疑問が浮かんだ。「これ、捨ててしまうの?」。

京都市の住宅街で生まれ育ち、月に一度、滋賀県の祖母の家に遊びに行ってザリガニやブラックバスを釣るのが楽しみだった。漠然と「いなか」に憧れを抱き、高知大学農学部に進学した。

シカを獲ったら皮を剥いで、塩とミョウバンに漬け込む。1週間ほどすると、洗って、皮を伸ばして干す。生乾きになったら手で揉みほぐす、を毎日繰り返す。失敗すると、パリパリの厚紙のようになってしまう。

シカを獲ったら皮を剥いで、塩とミョウバンに漬け込む。1週間ほどすると、洗って、皮を伸ばして干す。生乾きになったら手で揉みほぐす、を毎日繰り返す。失敗すると、パリパリの厚紙のようになってしまう。

ある時、香南市夜須町の古民家に住んでいる先輩が狩猟をするというので付いて行った。「スーパーで買うものと思い込んでいたお肉が自給できるなんて。なにより、うまい!」。すごい世界が身近にあった。狩猟に興味がわき、わな猟の資格を取得。3年前、先輩が県外に引っ越すと、その古民家に移り住んだ。

大学に通いながら、夏は投網でアユを獲り、秋から冬にかけてはイノシシやシカを獲る。近所の人には、野菜の作り方や山菜の採り方を教えてもらい、お礼に獲った魚や肉、庭で飼っている鶏の卵などを届ける。

卒業まであと1年。企業で働きながら趣味で狩猟をするのか、はたまた、この狩猟で経済的に自立することができるのか。不安が頭をもたげた。「狩猟で食っていくための実験をしよう」と休学し、本格的に狩猟生活を始めた。

皮を鞣(なめ)して革製品に

高知県では鳥獣害対策の一環としてシカやイノシシの猟を推進しているが、シカに限っては食肉として流通するのはわずか※1.4%。さらに皮となると、埋められたり焼却処分されたりして、ほとんど利用されていない。シカの革について調べてみると、伸縮性があって剣道の竹刀の持ち手や野球選手の手袋に使われていることがわかった。県内に鞣しをしている人がいると聞きつけ、その工程を教えてもらった。

高知県では鳥獣害対策の一環としてシカやイノシシの猟を推進しているが、シカに限っては食肉として流通するのはわずか※1.4%。さらに皮となると、埋められたり焼却処分されたりして、ほとんど利用されていない。シカの革について調べてみると、伸縮性があって剣道の竹刀の持ち手や野球選手の手袋に使われていることがわかった。県内に鞣しをしている人がいると聞きつけ、その工程を教えてもらった。

自ら獲ったシカの皮に加えて、処分される皮も引き取り、初めて自分一人で鞣した。毛をむしり、薬品に1週間漬け込む。それから皮を手で伸ばして広げ、半乾きにしては揉みほぐす作業を数日続ける。20枚中、うまくいったのはたった5枚。そこから、自分用の財布や名刺入れを手作りした。鞣しの工程でできるしわが独特の模様となって現れ、毎日使うごとに手になじむ。会う人会う人に見せてみると、「うわ、かっこいい!」「自分で獲って鞣した皮?!」と驚いてくれる。「これは肉と同じ価値がある」と確信した。

さらに毛を残した毛皮も鞣してお守りや、角や蹄の骨もアクセサリーにした。「動物を殺める時は毎回緊張する。命をいただくなら、おいしく食べて、皮や角も余すところなく使いたい」。

さらに毛を残した毛皮も鞣してお守りや、角や蹄の骨もアクセサリーにした。「動物を殺める時は毎回緊張する。命をいただくなら、おいしく食べて、皮や角も余すところなく使いたい」。

昨年秋から高知市の日曜市に店を出し始めた。1頭まるごとのシカの毛皮を店先に展示すると、1人、2人とお客さんが足を止め、狩猟スタイルに興味を持ってくれた。シカの毛皮を使った「しかないお守り」は200個以上が売れ、肉は飲食店やスーパーマーケットなど販売先も決まり、シーズン中にほぼ完売した。「アユ、イノシシ肉、シカの商品、そして日曜市。この4つを柱に食っていこう」。狩猟で生計を立てると決め、2017年春、大学に復学する。

屋号は野じ庵。ライフル銃の薬莢(やっきょう)を軸にシカの毛皮を巻いた「しかないお守り」は、日曜市などで1000円(1個)で販売している。新作の、風呂敷をバックのように使うための持ち手は今春から販売をはじめる。

※出典:高知県鳥獣対策課

畑の種でセルフケア

❖tanemaki

捨てられていた種

「国産のオイルがあったらいいのに」。※リンパドレナージュなど手を使った施術をするセラピストの荒木恵さん(34)は、施術に使うホホバやスイートアーモンドなどの植物油はほとんど輸入に頼っていることが気になっていた。

大学でスポーツ医科学を学び、アスリートを支援する仕事をしてきた荒木さん。関東の大学で教員として働いていた時、父に癌が発覚した。「これまで体のことをたくさん学んできたのに、家族に対して何もしてあげられないなんて」。虚無感に襲われた。同時に自身を省みると、仕事優先で睡眠時間も十分に取れず、食事もおろそかにしている。〝自分はどう生きたいのか〟を基準に暮らしを組み立て直し、働き方を変える決心をした。「誰にとっても体は資本。施術を通して、日々の習慣やセルフケアの方法などを伝えられたら」とセラピストに転向し、自ら仕事を起こそうと資金を貯めた。

起業家を支援するEDGEキャンプに参加するため訪れた高知市土佐山地区。※年間約900トンのユズを生産する高知市の主要産地で、その多くはポン酢やジュースなどの商品となり、全国の量販店に並ぶ。搾汁したあとの皮と種はゴミとして畑に捨てられるが、分解されにくく、種から芽が出ると刈るのが大変。ユズ農家を訪ねると、じゃまもの扱いされていた。「ユズの種からだって、オイルがとれるはず」。種がほしいと言うと、喜んで分けてくれた。

「キラキラしていて、ほんとにきれい」。 搾油機からオイルがわき出てくると時を忘れて見入ってしまう。

もらってきたユズの種はすぐに水洗いし、ビニールハウスで約2か月天日干しにする。搾りたてのフレッシュな状態を届けるため、乾いた種は予冷庫に保管して、出荷の直前に搾る。乾燥させたユズの種をミキサーで砕き、唐箕を使って油分のない皮の部分を分ける。砕いたユズの種約600gから、50〜80mlのオイルが搾れる。

一滴のオイルに思いを込めて

インターネットで論文を探すと県内の柑橘の専門家に行き当たり、連絡すると親身に相談にのってくれた。県内外でユズ種子オイルは商品化されているものの、精製されているものがほとんどで、未精製品は見当たらなかった。「バージンオイルで勝負しよう」。方針が決まった。高知県工業技術センターで搾油機を借りられることがわかり、試搾にとりかかった。

インターネットで論文を探すと県内の柑橘の専門家に行き当たり、連絡すると親身に相談にのってくれた。県内外でユズ種子オイルは商品化されているものの、精製されているものがほとんどで、未精製品は見当たらなかった。「バージンオイルで勝負しよう」。方針が決まった。高知県工業技術センターで搾油機を借りられることがわかり、試搾にとりかかった。

土佐山開発公社の協力を得て農薬や化学肥料を使わないユズの種を譲ってもらえることになり、加工場を借りて、自費で搾油機などの機械を揃えた。

砕いた種に圧力をかけると、オイルがぽたり、ぽたりとゆっくり落ちる。山吹色のオイルは、ねっとりとして、ナッツのような香りが漂う。「体のちょっとした変化に、最初に気がつくのは自分自身のはず。フレッシュなオイルがセルフケアのきっかけになれば」。

オイルは「tanemaki」と名付けた。※唐箕のデザインをあしらったラベルを貼ったボトルに詰めて販売するほか、自身が行う施術でも使っている。「ゆくゆくは、土佐山の日当たり、風通し、見晴らしのよい場所で、居住用、施術用、オイルの加工場用、それぞれのモービルハウスを連結して暮らしたい」。まるで種から芽が出るように、荒木さんの夢も枝葉を伸ばしている。

tanemakiの商品はメールで注文を受け付ける他、県内5店で取り扱っている。2017年5月、鏡川湖畔で行われるイベント「ヴィレッジ」にも出店することが決定。商品販売とオリジナル化粧水のワークショップを行う。

※リンパドレナージュ:代謝や免疫に関わるリンパの流れを適切に誘導し、余分な水分や老廃物の体外への排出を促す手技

※出典:『高知県の園芸』(2016年3月)

※唐箕:風を起こすことで穀物を籾殻や塵などに選別する農具

※モービルハウス:自動車によって移動できる住宅

400年の森をつくる

❖森杜(もりもり)林産組合

森と人の共生

「手入れをすると、スギやヒノキは素直に太陽に向かって伸びて、太っていく」。林幸一さん(56)は、先祖から受け継いだ四万十町中津川の山に入って実感した。木が密集して薄暗く、下草も生えず石がごろごろした山林も、人の手が入ることで見違えるほど明るくなる。

林さんは高校進学で高知市内に出たが、結婚を機に故郷へ戻った。ハウス栽培やシイタケ栽培、稲作などを始め、やがて祖父や父が木を植えた山の手入れもするようになった。「山は水を貯めるタンクのようなもので、川の水がすっとなくなるのも、どっと増えるのも、山が病んでいるのが原因。山がよくなれば川にきれいな水が流れ、田や畑にも恩恵がある」。

林業の先輩たちから教えを受けながら妻と2人で山に入っていたが、娘夫婦が地元に帰ってきたことが起業のきっかけになった。孫も生まれ、娘婿は林業に関わる仕事を探していた。「俺らで理想の森をつくろうやないか」。2006年、地元の仲間を加え4人で「森杜林産組合」を立ち上げた。針葉樹の山を間伐し、広葉樹が生える針広混交林にする。もう一度人の手を入れて〝元気な森をつくる〟という思いを名前に込めた。

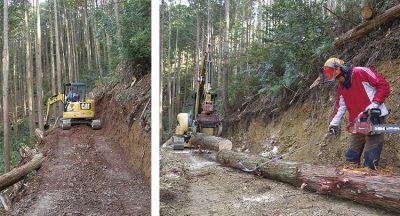

草木の根が残る表土と削った下土を重ね、切り株を路肩に埋め込む。砂利もコンクリートも使わない、山にある物だけでできる低コストな作業道は、“四万十式”と呼ばれている。

左から、森杜林産組合の林幸一さん(56)、山本俊雄さん(52)、石川裕二さん(48)、宮脇克佳さん(33)。この年齢層の林業グループは県内でも若く、珍しい。

思いをつなぐ道をつくる

四万十町の約87%が森林で、7割以上が民有林。その山主から依頼を受け、組合が四万十川流域の山の手入れを請け負う。「道がない山で木を搬出しようにも、毎回ワイヤーを使うと人手も費用もかかり、張り替えるのも大変。だったらずっと使える道をつくればいい」。

ある日、70代の山主から「400年の森をつくってほしい」と依頼を受けた。山には80年前に植えたスギとヒノキが育っている。ゆっくり間伐をして、そこに木は植えない。スギもヒノキも樹齢400年ともなると、小さくてもドラム缶ほどの直径になり、もっと大きく育つ可能性だってある。広い山にそんな巨木が悠々と育って、いろんな種類の木々が茂っている姿を思い浮かべる。「巨木の下に広葉樹が生い茂る400年の森にする——こんな山が理想じゃないか」。

そのためには、何代にもわたって人が手入れをし続け、思いもつないでいく必要がある。まず、道づくり。山が道だらけにならないよう、2.5mほどのトラックが入るぎりぎりの道幅にして、ある程度勾配をつけ、谷は敢えてくぼませて水の通り道をつくる。トラックや重機が入れば、木が大きくなっても搬出できる。さらに山に道ができれば、山野草を楽しんだり散歩をしたり、山に親しむこともできる。

道の次は、間伐。戦後植えられたスギやヒノキは、ちょうど50年生の木に育っている。1㎥3万円ほどから半値以下になったとはいえ、2トントラックいっぱい積めば4万円くらいにはなる。道のおかげで搬出コストを抑えられ、山主にお金を戻すことができる。

「きっと木材の値段は上がらない。もっと木を活かすことを考えないと」。林さんは3年ほど前から古い製材機を譲り受け、木のビジネスとして〝川上から川下まで〟を実現しようと動き始めた。高知市内で大工をしている息子も地元に帰ってくる準備を始めている。いずれは組合に合流し、木を切り、製材をして、家を建てるまで一手に受ける土壌ができつつある。「これだけ森がいっぱいあるのだから、仕事は山ほどつくれる」。

林さんたちは先祖が植えた木を切り出し、皮を削ぎ、図面を引いてログハウスを建てている。その一棟には娘家族が住んでいる。

土佐弁講座 ※太る:大きくなる、成長する ※すっと:すぐに