今回のテーマは、地域に残る歴史資料の継承と 地元の学校で社会科教育を担う先生とのつながり。 人口減少や学校の統廃合が進む昨今、 地域の資料と先生との結びつきが重要になっている。

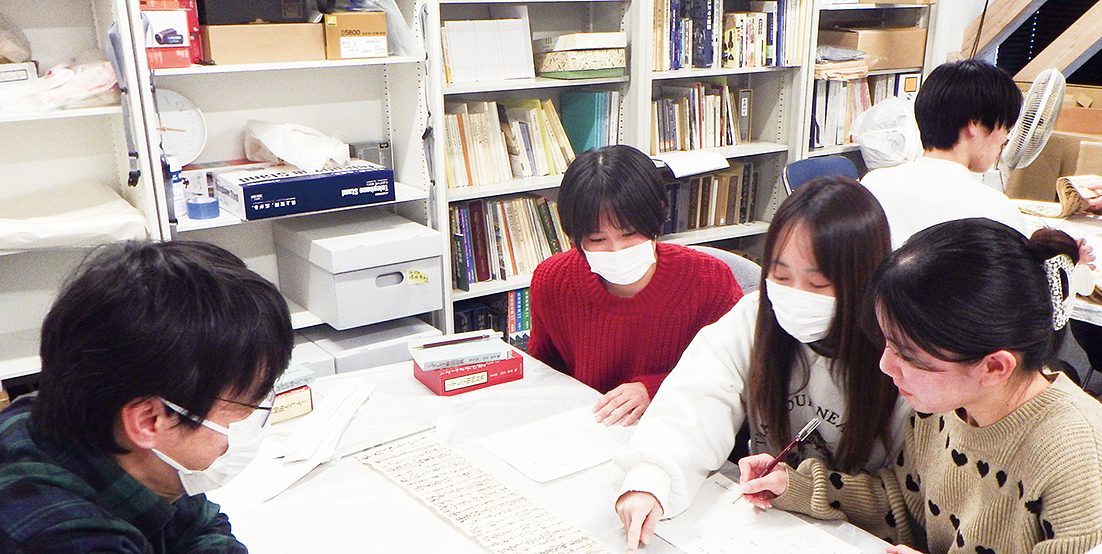

県史編さん室で学生たちと古文書の保存活動に取り組 む望月さん(左)。古いくずし字を読み解いていくことは、 難解かつ膨大な作業だが、それに取り組む学生にとっ て、「生きた歴史」に触れる大切な機会になっている。

県史編さん室で学生たちと古文書の保存活動に取り組 む望月さん(左)。古いくずし字を読み解いていくことは、 難解かつ膨大な作業だが、それに取り組む学生にとっ て、「生きた歴史」に触れる大切な機会になっている。

失われゆく 地域の歴史資料 その継承の試み

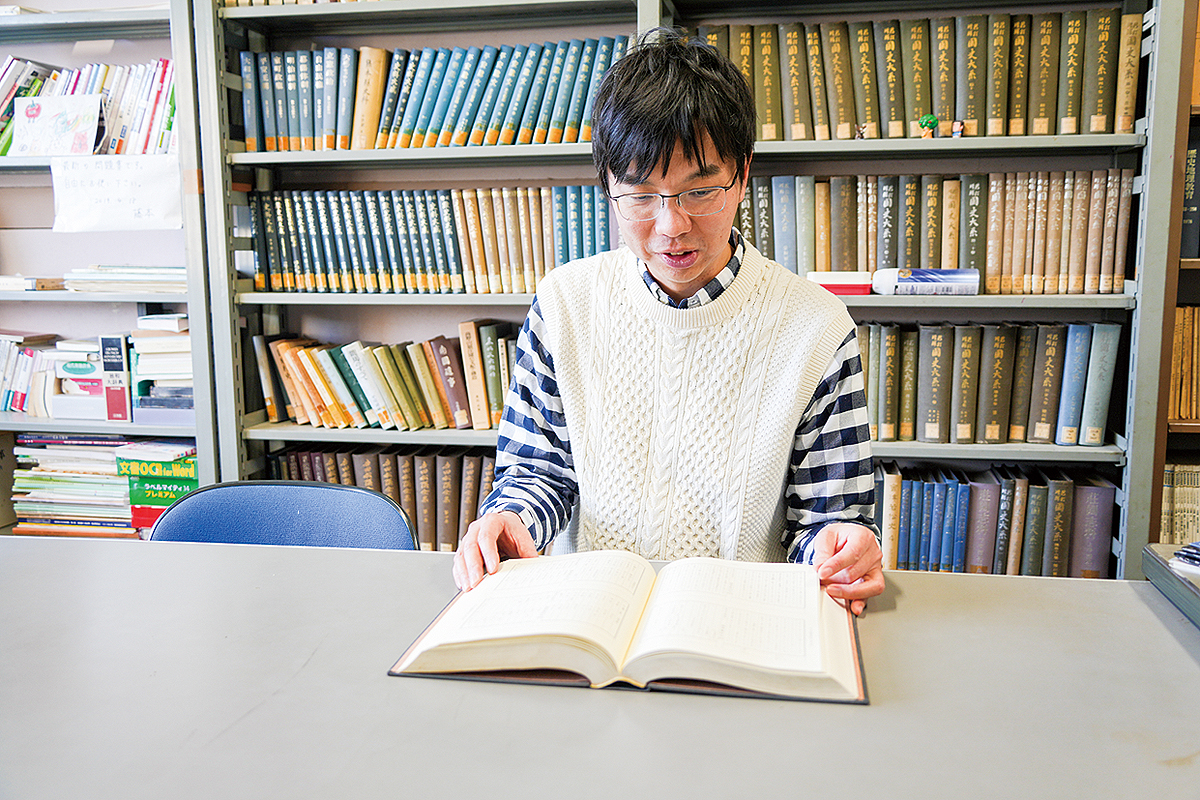

高知大学の教育学部で、社会科の先生になることを目指す学生たちを指導している望月さん。自身も社会科教員の免許を持つ一方で、江戸時代の歴史研究者としても活動。実際の古文書に当たることを何より重視しながら、そこに記されている当時の人々の暮らしや社会の移り変わりを見つめてきた。高知県史の編さん事業では近世部会の委員を務めている。市民団体「高知地域資料保存ネットワーク」のメンバーとしても、地域に残された資料を散逸から守る活動に日々取り組んでいる。 そんな望月さんが自身の経験を振り返って話すのは、「地元の歴史資料を後世に伝えていくことと、学校の先生を育てることには、実は大切な結びつきがある」ということだ。地域から住民が減り、その地域の歴史を伝える資料もまた失われることが危惧される中で、歴史を学ぶ学生たちが古文書に触れる意義や、未来の先生たちにこれから地域で果たしてもらいたい役割について、望月さんの思いを伺った。

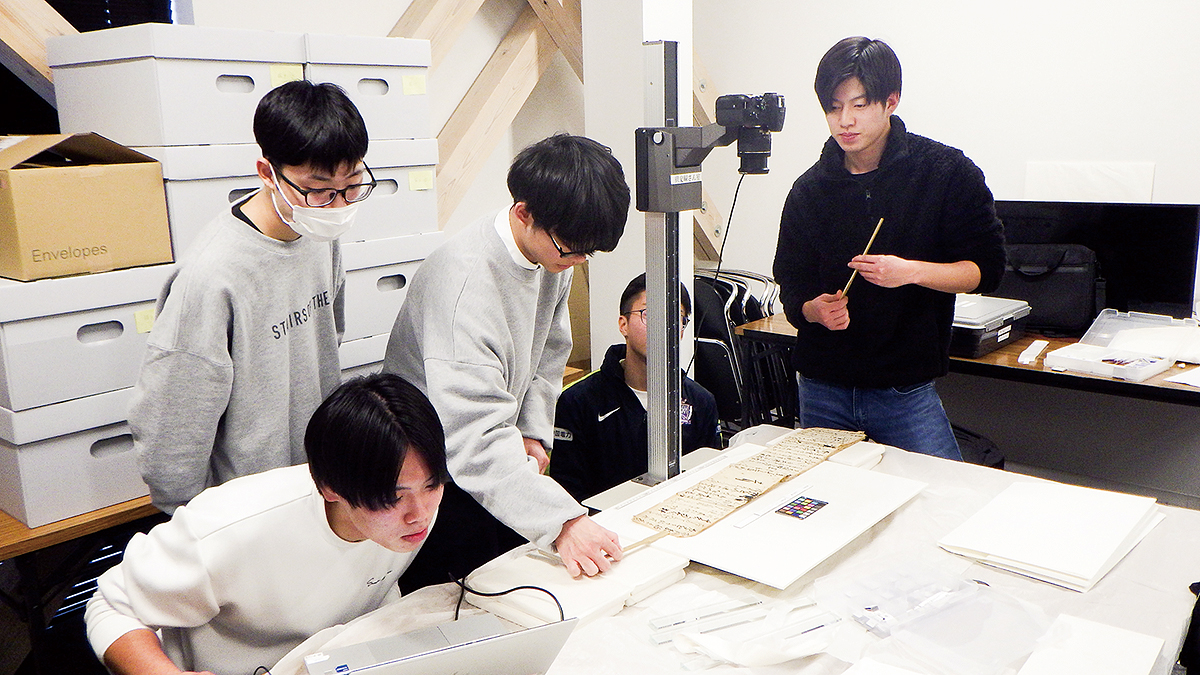

県史編さんの取り組みには、歴史の価値を知り、そ れを発信できる人材を育てるという目的もある。

県史編さんの取り組みには、歴史の価値を知り、そ れを発信できる人材を育てるという目的もある。

地域の古文書の散逸や 学校資料の廃棄が 迫り来る中で

「学校資料の廃棄の問題が、 ここ10年ほどで全国的に議論されている」と望月さん。少子化で各地の学校の統廃合が進められる昨今、校舎に保存されてきたさまざまな資料もまた、廃校とともに廃棄されているという。「当時の子どもたちが書いた文集だとか、地域と関わりがあるプリント類の中には、かつてあった出来事を記録して、地元の歴史を物語るものもある。ただ、その価値を判断できる人が地域から減っている」。かつての庄屋や地主などの家に残された古文書なども事情は同じだ。「巨大地震などが起こると、建物と一緒に地域の貴重な資料が散逸してしまう心配もあります。資料の価値を見抜き、その大切さを伝えられる人が各地に必要なんです」。

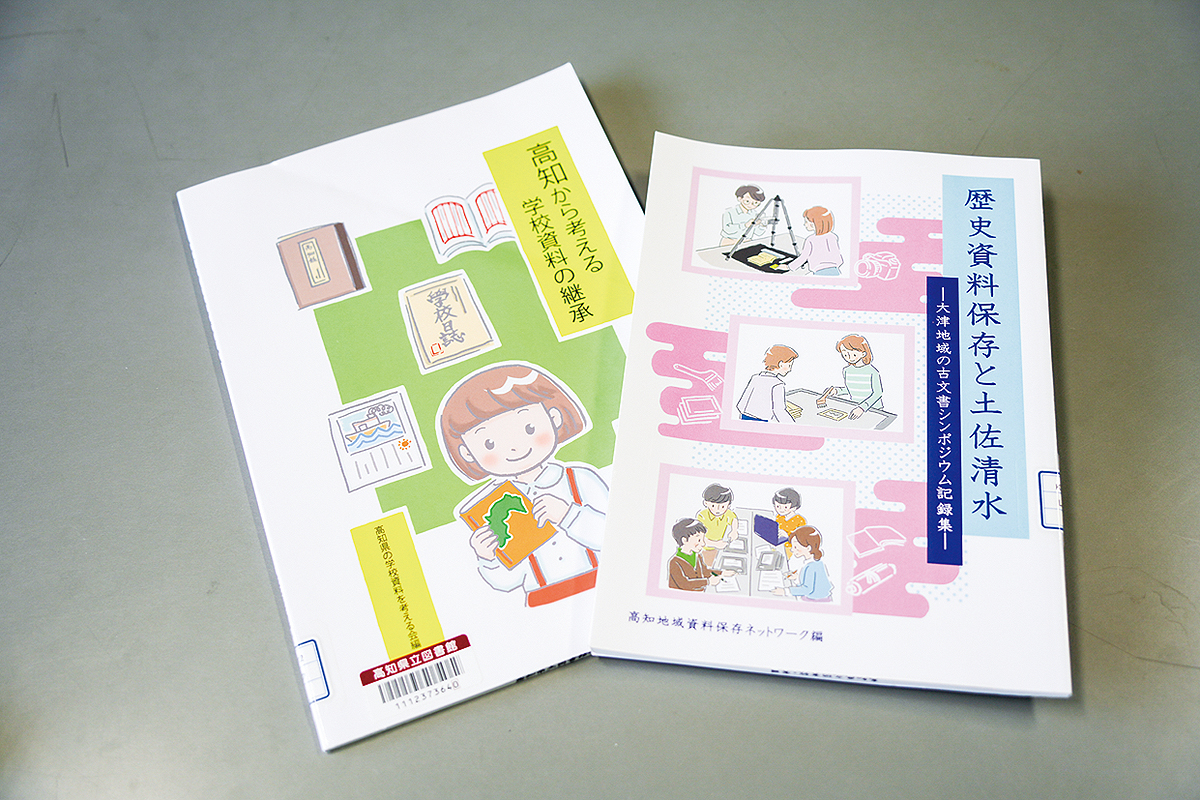

望月さんが携わった資料の保存活動の記録(上)。昭和の頃は、地元の貴重な古文書があると学校の先生が所有者から話を聞くなど、調査に努めていたという。

望月さんが携わった資料の保存活動の記録(上)。昭和の頃は、地元の貴重な古文書があると学校の先生が所有者から話を聞くなど、調査に努めていたという。

学校の先生は 地元の歴史と誇りの 確かな守り手に

望月さんは、学生たちとともに県史編さん室を訪れ、古文書の解読や写真撮影などの保存活動を学ぶ演習も行っている。「将来先生になったとき、目の前で今にも捨てられようとしている貴重な資料があったら、『こういった価値がある』と保存を呼びかけてほしい」と思うからだ。

また、100年も200年も昔の古文書に触れる体験は、歴史や歴史学の成り立ちを目の前で学ぶ機会にもなる。「多様な考え方があふれる現代だからこそ、しっかりとした根拠を持って教育に携われる教師になってほしい。古文書はまさにその時代を知る生の資料です。それらを読み解く作業はとても手間がかかりますが、だからこそ、物事の根本にまで粘り強くさかのぼれる力が養われるんです」。

学生たちは全員、古文書を触るのが初めて。江戸時代から受け継がれてきた本物の文書を前に、「(触るのが)怖い」と言いながら、丁寧な手つきで開いていた。

学生たちは全員、古文書を触るのが初めて。江戸時代から受け継がれてきた本物の文書を前に、「(触るのが)怖い」と言いながら、丁寧な手つきで開いていた。